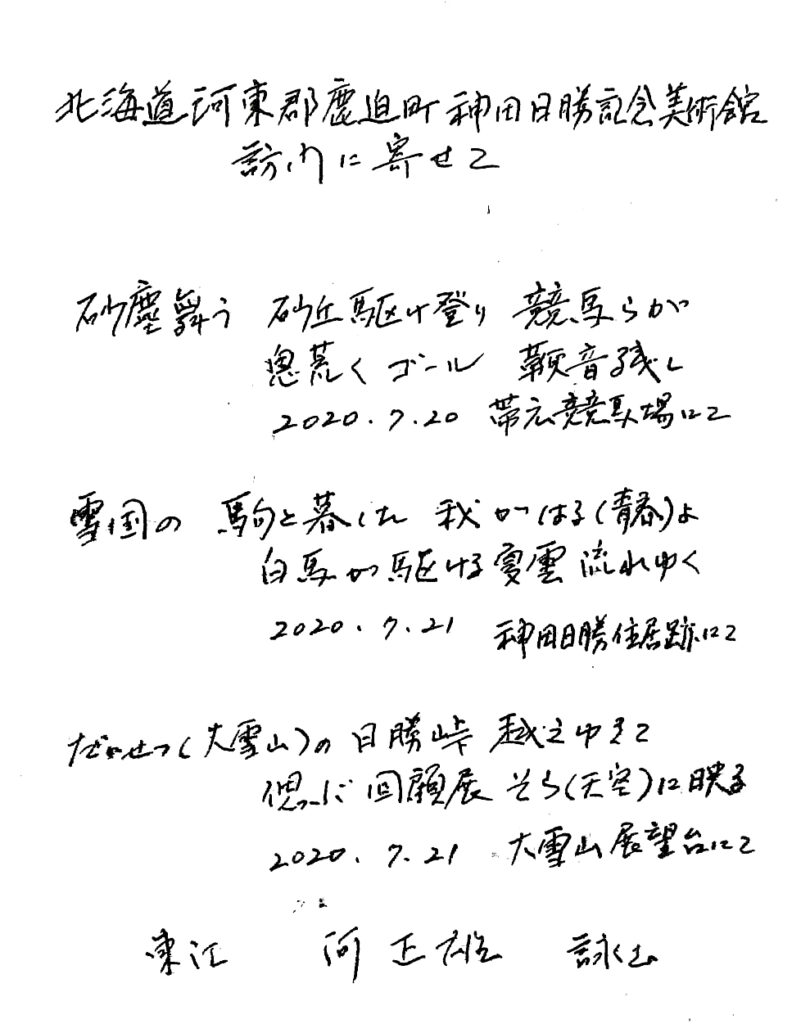

特異な画伯・神田日勝

泉谷 好子(イズミヤ出版社長)

最初「室内風景」の絵の前に立ったとき、金縛りにあったようにしばらく動けなかった。描かれた男の視線から逃れられない。寸分の隙もなく壁に貼られた無言の心現劇を見るようだ。画家の切迫した内面が画面に直結している。執拗なまでの細密描写が見る者の眼を射て離さない。日経新聞にはこのように解説されている。

私もこの絵の前に立ったとき、言葉が出なかった。

新聞紙を部屋に貼って、モデルに奥さんを座らせ、長時間かかって出来上がったそうだ。ハガキ一枚くらいの新聞を描くのに3時間はかかっていた、とのこと。この絵が最後の完成作である。そしてこの絵は、北海道立近代美術館で大切にされている。

◇

ある日「NHK日曜美術館」で神田日勝の画業が取り上げられた。

このとき、私は神田日勝のことを全く知らなかった。だが、私が生まれた北海道の鹿追町の神田日勝記念美術館の映像が流れると、私は思わずテレビの前に身を乗り出していた。へーえ、鹿追町にもレベルの高い画伯がいるんだと感心しながら一度美術館を訪れてみたいとその時強く思った。

それから数年経って、2月に同期会の通知が来た。古稀の集いでこれが最後の会と添えられていた。13歳の時に別れたクラス仲間が70歳で再会となると56年振りなのである。これは何があっても参加しなくてはと思ったのも確かだけれど、神田日勝画伯の絵もこの目で見たいという気持ちが重なって、3月には出席の返事をした。

昭和53年に弟の招きで、父と母と四人で鹿追町を訪れた。東京に移ってから20年ぶりなのである。その時、同級生のナツ子さんの実家に私の名刺を置いてきた。それで、ナツ子さんから手紙が届き、今までのお付き合いがあったから同期会に参加が出来たのである。

ナツ子さんに神田画伯の話をすると、画伯の奥さん神田ミサ子著「私の神田日勝」の本を送ってくれた。

まあーなんてタイミングのいいこと、美術館へ行く前に予備知識が得られるとさっそく読んでみた。

そこには、妻として夫の好きな絵を理解することの厳しさもさることながら、2人の幼い子どもと家畜の世話も引き受けなければならない現実を、赤裸々に書いていた。そして、農業と絵描きとの間で頭では分かっていても現実は言うに言われない状態で葛藤していた。読み終えていくうちに、私の両親の生きざまと重なってしまった。

実は昭和20年画伯は板橋区に住んでいて、8月に一家は戦火を逃れ拓北農兵隊に加わり、渡道となっている。私の両親も板橋区に住んでいて、北海道開拓団として渡っている。

8月7日に東京をたち、9日に青森に着いた。ソ連参戦により、先に出発した船が津軽海峡で撃沈されたため3日間滞在。13日函館着、翌14日に鹿追に入植したのである。そして翌日終戦になった。神田日勝一家は鹿追東部集会所だったけれど、わが両親は南部の集会所となった。同じ開拓団であったことにことさら関心を持つようになったのである。

終戦の8月15日、両親は戦争が終わるのであるのなら、北海道まで渡って来なかったと……。誰しもがそう思ったに違いない。画伯の両親だってきっとそう思っただろうに。直ぐに帰った人もいたが、しかし、いったん入植してしまえば簡単に帰ることはできないのであった。

母は幼い子供3人と、私をお腹に入れ、どれだけ苦しみ悩んだことだろうかと想像する。

荒れ地を耕すことは、気の遠くなるほどの労働であった。そんな中、入植者は戦火で焼き出され、着いたら終戦という中で、どれだけ路頭に迷ったことか。当時、神田日勝は7歳であった。

中学校に美術部がなく、自分たちで立ち上げたとのこと。お兄さんが油絵を始めていたので絵の指導を受けていた。中学卒業にあたり「特に美術に優れてた」という異例の賞を授かっている。日勝は16歳で営農を継いだのである。21歳の3月に野幌高等酪農学校を卒業している。そして鹿追村連合青年団主催の芸能発表大会の演劇の部において、前年に続き2年連続演技賞を受賞している。演劇発表会でも「山麓の人々」で受賞している。弁論大会でも1位、他方面で活躍し、絵画も19歳で「痩馬」、20歳で「馬」を出品し朝日奨励賞や平原社賞等を受けている。

そして、24歳で「ゴミ箱」で道知事賞。

牧舎と思われる光景の中に、ドラム缶、粗末な木製のゴミ箱などがデフォルメ(変形)され描かれている。モチーフはすべて使い古され、風雨に晒されたものばかりで、それを執拗に観察し描写されている。

この「ゴミ箱」の絵を買いたい人が現れた。知事賞を受賞したので、小品ならいいけどこれは手離したくなかった。しかし、生活の援助として日勝に感激していると奥さんの手記がつづられていた。

27歳の4月に虫垂炎になり3週間の入院。昭和39年に大冷害が引き金となり、農村では過疎化が始まった。

29歳のとき、然別湖畔・ホテル福原壮の依頼で「静物」を描く。画伯としての名が高まると共に購入依頼が徐々に出始め、小品を製作するようになる。

30歳の4月、NHKで「この地に生きる『鍬と絵筆』」が放送され、農作業の傍ら絵筆をとる画伯として紹介される。

32歳の春から体調の不調を訴え始める。

7月、25周年記念全道展帯広巡回展。体調不十分であるにも関わらず、解熱剤を飲みながら農事、展覧会作業を行い、会場設営中に高熱を訴える。

8月、体の不調が続き12日に新得の医院に入院した。病名不明のまま悪化し、清水赤十字病院に移る。

25日、腎盂炎による敗血症で死去(32歳8ヶ月)

昭和48年5月、らんぷの会が『神田日勝』を聞き書き、既発表論考を収め刊行。神田日勝記念館建設を提言される。

平成2年に神田ミサ子著『私の神田日勝』が刊行されている。平成11年に北海道立近代美術館で「神田日勝展」を開催して「馬」(絶筆・未完)を出品している。

私がNHKの日曜美術館で「馬」の絵を見て強く心に残ったのは、それは開拓には馬がなくてはならないからである。私も子供のころ、馬を連れて川に水を飲ませに行ったことが記憶にあるからだ。馬はおとなしく私の後をついて来たのがとても可愛いと思った。大きな体をした馬をおっかなびっくりで引っ張っていくのだから、馬のほうが私のような小さな体で可愛そうと見ていたのかもしれない。馬は本当に利口な動物である。

絶筆の『馬』はベニヤに描かれている。それも上半身のみ完璧に描かれた馬なのである。後ろ脚はかすかに鉛筆の輪郭がある。

私が小学校5年生のとき、絵を全体から描くのではなく端から丁寧に描いていたら、担任の先生にその描き方はダメだと言われた。もしこの馬を見たら中途半端な描き方だと言ったかもしれない。

しかし、さまざまな画集の変遷の後描かれたこの作品は、画伯自身が所期のモノクローム(単色画)の世界に回帰し、再出発しようとしたようにも見える。描き残された馬の背景などから画伯がどのようにこの作品を仕上げようとしたのかを考えるとき空想が広がる作品である。

◇

同期会が札幌で行われた。56年振りに会った同級生は、幼いときの面影を残していた。

みんなそれぞれに元気に再会できたことは大きな喜びであった。故人もかなりの人数で、冥福を祈ってきた。

札幌から生まれ故郷の鹿追町へ。そこに「神田日勝記念美術館」があった。

日勝の奥さん、神田ミサ子さんの家を訪ねてみた。

30代で二人の小さいお子さんを残して、旅だった夫。彼女は病院で働いて息子さんと娘さんを育てた。その息子さんも娘さんも絵を描くので、部屋には父親とは違った作品が飾られていた。

ミサ子さんといろいろおしゃべりしていると、私の姉と同級生であって、中学時代の写真を手元においていたらしく、すぐ見せてくれて、「まあなんと懐かしい」と目を細めて喜んだ。亡くなった二番目の姉が引き合わせてくれたように思えた。

その写真を「ずっと持っていたのよ」と言いながら私にくれた。ミサ子さんは、過ぎ去った日々を昨日のように思い出していた様であった。

◇

ミサ子さんは8年半の結婚生活の中で、夫の日勝さんのことを書くことは大変な勇気が必要だったと思う。

それは、日勝さんの女房として裸になることを余儀なくされるからだ。ミサ子さんは50枚、100枚と書き進んでもやはりそれは同じことであった。なかには二人だけの宝物として誰にも見せたくないものもいくつかあった。だが一番大切なものを抜きにして、外側だけをいくら語ってもけっして本物に近づかないということも書きながらわかってきたとおっしゃる。また、大切に保存していたつもりでも、風化しかけていたものにもたくさん出逢うこともできたという。

これは友人の一人が弔辞に捧げてくれた言葉だった。

日勝さん、あなたは高い所に行ってしまいましたね。これからは、できることなら十勝の空の、そして道内全域を見下ろせる高さにいて、北海道の美術界を見守っていてください

ミサ子さんは、胸を打たれる言葉だったと。科学万能の時代の今日だけど、通信衛星ぐらいでは日勝との交信は不可能だと……。

23年忌の年に息子さんの結婚と、本の発刊、神田日勝記念館の着工など集中されたことを思うと、魂の繋がりだけは確実だったとしみじみと話された。

神田日勝画伯が私の家庭と同じように戦火を逃れて北海道に渡ったが農業開拓団の厳しさは大変だった。だから日勝さんのお父さんは現金収入を得るために鹿追郵便局に配達夫として勤務していた。

私の父も、鹿追村開拓農業協同組となって、札幌・東京と出張して開拓事業に邁進してきた。北海道に渡って14年間、休む暇がなかった。昭和34年3月24日、北海道を後にして、戦前暮らしていた東京へ戻ったのである。

◇

神田日勝画伯の絵には特に普通のものと違っている画風がある。中学校を卒業後、農業を継ぐ。厳しい農作業の傍ら、独学で絵を画き、次第に認められていった。

描く対象は人夫や農耕馬など日常接しているもの。対象との間合いを詰め、近視眼的に細部を積み重ねる描法は独自のものだ。まさに手掴みで対象に迫ろうとする画伯の意思が伝わる。

観念が空回りする絵が多い中で、日勝画伯の絵はどれも内実が込もり、有無言わせぬ説得力を持つ。

「室内風景」も自閉的な内面の世界を描きながら、決して独りよがりにならず、見る者の心に強く訴えかける。独自のリアリズム(写実主義)絵画を開拓した日勝画伯であったが、農作業での過労のため32歳で夭折した。

「生命の痕跡」と題して北海タイムス(1969年6月)にこのように掲載されている。

生命の痕跡

利潤の追求と合理主義の徹底という現代社会の流れのなかで人間が真に主体性のある生き方をするには、きわめてむずかしい時代になってきた。

いまや人間の存在理由は、個々の内部にはなく巨大な社会のメカニズム(機械装置)を構成する一兵卒として、好むと好まざるとにかかわらず、不安やあせりを内包したまま、無表情に一定のリズムに向かって押し流されてゆく。

そこには、主体的な個性とか抵抗は、全く許されない。現代コマーシャリズム(営利主義)の尺度に合わせた無個性な思考と、生活を営む画一的な人々の悲しい行進なのだ。

そして自分がまぎれもなく、その悲しい群衆の中の一人であることを認識するとき、たまらない無力感に陥る。われわれの創意活動は真の人間復活をめざした、現状況へのささやかな抵抗かもしれない、いや抵抗というよりは、ヒステリックなあがきとでもいうべきか。あの白いキャンバスは、絶望的に広く、無気味なまでに深い不思議な空間に思えてならない。

私はこの不思議な空間を通して、社会の実態を見つめ、人間の本質を考え、己の俗悪さを分析してゆきたい。

己の卑小さをトコトン知るところから、われわれの創造行為は出発するのだ。

あの真っ白なキャンパスの上にたしかな生命の痕跡を残したい。

◇

私が生まれた鹿追町に神田日勝画伯も暮らし、しかも同じ境遇だったとは思いもよらぬことだった。56年ぶりの同期会が縁でミサ子夫人とも会えたし、まして姉の同級生だったとは、すべてなんらかのつながりがあるのだと思った。

神田日勝画伯は、農民画伯と評されていた。確かに彼は一生農業を捨てることはなかったし、ミサ子夫人によれば「作物を育てることは好きだった」という。

確かに、日勝の絵画と農業は深い関係があったが、しかし、このことだけで彼を農民画伯と断定できないだろう。事実、日勝は農民画伯と呼ばれることを嫌っていたし、彼の題材には農夫は描かれておらず、農業を讃歌する絵は一枚も描かれていない。つまり、日勝は題材や、その表現内容を独自の選択眼によって区分していたといえる。このことは農業を批判的、客観的に見る日勝の思考と重なっている。

日勝は、ものの経済的価値やその他の世俗的価値から離れた、本質的価値をここに見ていたのであり、それは彼をとりまく外界を、実労働者としてではなく、一歩そこから退いた所で客観的に生活の現実を見つめた所産である。この態度は生活に培われた日勝独自のリアリズムといえるであろう。

「結局、どういう作品が生まれるかは、どういう生き方をするかにかかっている。どう生きるのか、の指針と描くかの終わりのない思考のいたちごっこが、私の生活の骨組みなのだ」と25周年帯広巡回展で言っている。

32歳の若さで亡くなった日勝画伯が今もお元気だったらどんな絵を画いていただろうかと想像をめぐらしてしまった。

でも血の繋がりはすばらしいもので、長女絵里子さんが個展を開いている。 2歳のときだったので「父の記憶はほとんど残っていない」というものの、幼少のころから絵に親しみ、帯広北高在学時には美術部に所属し、油彩画を始めた。現在まで独学で絵を描き続けている

新聞記事

光州日報2020年9月8日

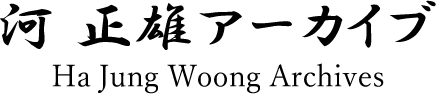

曺良奎との比較

神田日勝美術館にて(小林潤館長、川岸真由子学芸員)