「柿の木坂の家」から

1959年春、秋田工業高校を卒業し、目黒区柿の木坂の下宿から武蔵小山にある明工社に務めた。

当時、歌手の青木光一(1926年-)のヒット作「柿の木坂の家」(1957年/作詞:石本美由起・作曲:船村徹)がラジオで流れていた。

「春には柿の花が咲き 秋には柿の実が熟れる 柿の木坂は駅まで三里 思いだすなアふる里のヨ 乗合バスの悲しい別れ」

キレの良い甘い歌声とセンチメンタルな歌詞が故郷秋田への望郷の想いを募らせた。

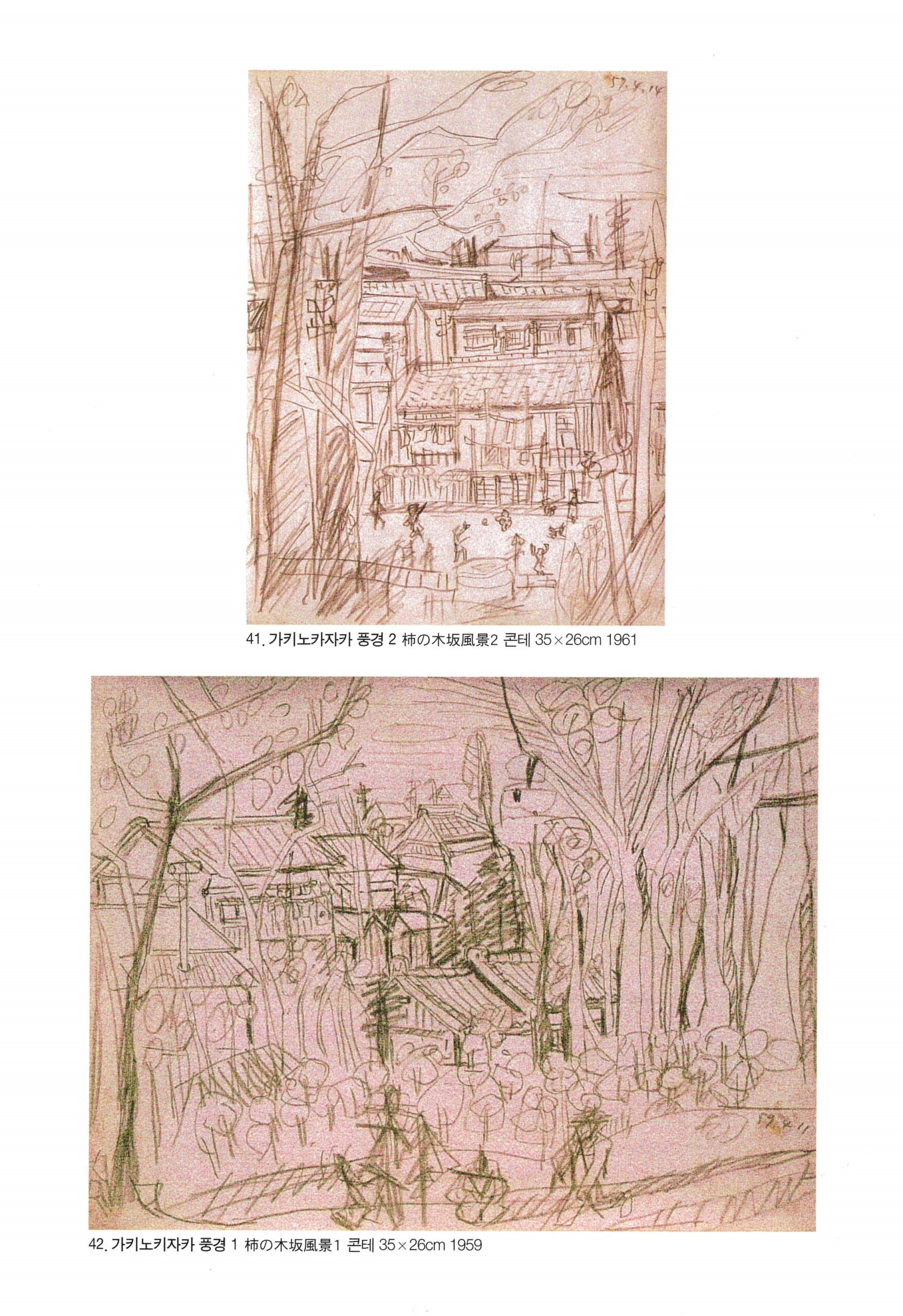

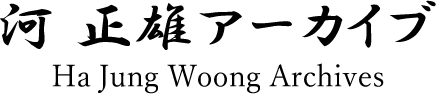

その下宿の庭先から、近隣の庭々に植栽されている花木の春をスケッチした。その時描いたスケッチ2枚が今も残されている。その絵を見ると当時が偲ばれ、郷愁の感涙が自然と流れて来る。

「春には青いめじろ追い 秋には赤いとんぼとり 柿の木坂で遊んだ昔 楽しいなアしみじみとヨ こころに返る幼ない夢が」

秋田での住まいの玄関は馬小屋の入り口と並ぶ草葺きの農家であった。当時、村に大火が2度も立て続けに起きた。火の粉が飛んで、我が家の草葺きの屋根に火が点いた時、父母と小川の水をリレーして消し止めた。恐怖でカラカラに乾いた咽喉の感覚は今でも鮮烈に記憶している。幼少時の鮮烈過ぎる体験であった。

10月に入ると雪が舞う。一夜に1m近く、3日連続で降り止まなかった年があった。雪を下ろさねば家が潰れる。暗くならぬ内に雪下ろしをせねばならない。玄関が埋もれ、窓に光が入らない暗闇の世界となる。

雪に埋もれた家から這い出て見る外光は、暗闇に慣れた目には眩しく、神々しかった。雪地獄ではあるが、仄かな雪中の温かみと雪明りは、故郷の優しさの色で包まれていたことを老いてから知った。

春になると駅前の田口木材(たやみせと呼んだ)の貯木場に行き、切り捨てた材を拾って来る。武蔵野にある秋田木材(秋木と呼ばれていた)の貯木場に行っては、貯水池に積まれている木の皮をバールで剝いてくる。今思えば危険な作業ではあったが、一度も水に落ちた事はなかったことは幸いである。

颱風や強風の時は、杉林に入り杉の葉や落ち木を拾って来る。これは良く燃えるので、日常役立つ燃料であった。

今は新幹線が通る田沢湖線ではあるが、当時は生保内線の終着駅であった。毎日、最終便のSL列車は石炭の燃え滓を操車場に捨てていた。その燃え滓の中にはコークスが混じっており、それが火力と火持ちの良い燃料になる為、夜明け前に熊手とバケツを持って取りに出かけた。

それらを雪が降る前に拾い集めて乾燥させ、貯蔵する。冬の間の暖房や炊事、風呂の燃料にするためだ。

白銀の野畑にポツンと取り残された、赤く熟したコロ柿の風情、その風景は実に美しい絵になった。当時、その小粒の柿を誰も取って食べようとはしなかった。行商の叔母さんに頼んで、100円でバケツ一杯頂き贅沢をするのは私の密かな楽しみであった。

ストーブで暖を取り、バケツの中に貯蔵している凍みたコロ柿の味は真冬の御馳走である。熟れ凍みたシャーベット状の柿の歯触りと舌触りは忘れられない味である。貧乏ではあったが、日々の幸福感に満ち溢れていた。

1980年代に入り、東川口に住まいを新築した。いの一番、庭に柿の木を植えた。接ぎ木である我が家の柿の木は下段は甘柿、上段は渋柿の実が生った。形は今一つであるが大粒の柿で甘さは絶品。渋柿は干し柿にすると、これまた絶品で毎年来る秋を待ち遠しく思うようになった。

そして娘の嫁ぎ先である練馬の住まいにも、先々代からの富有柿が生っていた。姿といい形といい、甘さも上級で柿の王様といえる。

誰も食べないからと言って、娘が袋一杯に詰めて持って来るのも、秋の楽しみとなり風物詩となった。

今年も我が家の庭の柿が色づき始めた。昨年は実りが少なかったのだが、今年は枝がしなるほどに実った。柿の味覚により呼び覚まされる記憶は、 懐かしき故郷に心近づけてくれる。

「春くりゃ偲ぶ馬の市 秋くりゃ恋し村祭り 柿の木坂のあの娘の家よ 逢ってみたいなア今も尚ヨ 機織りながら暮らしていてか」

2021年10月、田口木材のお孫さんが故郷の北杜市市長に就任した。母校生保内小学校、中学校同窓の後輩である。

市長の父とは「田沢湖祈りの美術館」構想の時から、祖父とは幼い時からの思い出を持っているが、市長とは面識はなかった。就任を知って、不思議に縁を感じて嬉しくなった。

コロ柿を食べて育った故郷に新時代の春が、秋が来ると思うだけで幸せな気分になる。薪ストーブに当たり、凍みたコロ柿を食べながら故郷の四季の営みを語り合いたいなあ、と切に思う。世代が変わり甦る息吹に期待するからだ。

愛の形は実に多種多様であり、飽きる事無く表現されて良い。その全てが生きる喜びの価値を持っていると思う。

愛は生きる動機、意味と意義や希望と夢を与え、人生を豊かに育んでくれる尊いものだ。

私はこれまで多くの出会いと別れを経験した。信じた事も裏切られた事もあった。そして家族や友人、知縁を多く亡くし見送って来た。

愛する人を失った悲しみが消えないのはどうした事だろうか。その思い出と悲しみをどこへも持って行き様の無い喪失感。思い出は熱く疼いて、その身を抱きしめたい想いだけは消えない。

究極的には人を大事にして、人を愛する事に尽きる事だけのことだというのに、そう在り続ける事の困難さは筆舌に尽くし難いものがある。

人を愛する事は、愛しか語れない寂しさと貧しさがあるという事に思い当たる。今は私に残された余生を使い、愛以外に自分の価値観や物の見方、何を大事に考え、今をどう生きるべきなのか、伝達し遺す事に情熱を燃やし尽くしたいと思っている。故郷を想う心、その愛は日々深まっていく。